「この世で、一番よく知っていて一番よく知らないものは何か?」それは「自己」である。

はじめにで、「Who am I Test」と「Important Person Test」に触れた。前者のテストでは、前半 10 回の答えはだいたい似たり寄ったりである。だが、10 回を過ぎるとだんだん追い詰められる。そして、最後に苦し紛れに「私は私です」と答える人が 100 人に2、3人は出てくる。後者のテストでも、「それは私です」と答える人が少数ながらいる。「人生においてもっとも大切な人は誰か?」と問われれば、それは「今自分のそばにいる人」というのがその答えであるが、もっともそばにいる人は自分である。自分というのは生涯人生を共にしなければならない一番身近な伴侶である。だから、よくよく考えるまでもなく、自分にとって一番大切なのは自分である。ごくあたりまえのことである。

ただし、自分にとって「自分が一番大切である」のと同じように、相手(他者)もまた「自分が一番大切なのだ」と気づくことが慈悲ということであると釈迦は諭す。問題は一番大切なその“自分”が「いったい何者か?」ということである。本書の“ただならなさ”論でいえば、「何者でもない、ただの人。ただただならぬ、ただの人」。これがその答えとなろう。しかし、ここでは別の視点から考察してみる。ソクラテスは、アポロン神殿の入り口に刻まれている、あの有名な古代ギリシアの格言「汝自身を知れ」を生涯自分の座右の銘にしていたという。カバットジンは、『マインドフルネスストレス低減法』のなかで「、私たちはふつう、自分のことなら何でも知っていると思い込んでいますが、マインドフルネス瞑想法を始めると、自分が自分について何も知らないことを知るようになる」と述べて、ソクラテスと弟子の問答の例を挙げている。

ソクラテスは、アテネの人びとに「なんじ自身を知るべし」と説いた。あるとき、弟子のひとりがこう尋ねた。

「ソクラテスよ、あなたは人びとになんじ自身を知るべしと説いているが、あなた自身は自分を知っているのか?」

ソクラテスはこう答えたという。

「いや、知らない。しかし私は、自分が知らないということを知っているのだ」。

(春木豊訳)

ソクラテスは、ソフィストを「何も知らないのに、何でも知っているかのように知ったかぶりをする輩(やから)」となじり、それに比べて自分は「何も知らないことを知っている」から世界で一番の賢者なのだと言ったという。あのソクラテスさえ知らないのだから、われわれ凡人が自分を知らないのは当然である。しかし問題は「知らない」ことにあるのではなく、「知らないことを知らない」ということである。これが凡人の凡人たるゆえんである。

マインドフルネス瞑想と同様、坐禅瞑想は、今この一瞬の自己に気づき、自己を知るための技法である。しかし、「自己を知る」ということは、「自己を知らないことを知る」ことである。それゆえ、カバットジンが言っているように、本当は、坐禅瞑想は自己を知らないことを知るための技法であるというべきである。

では、「自己を知らないことを知る」とはどういうことであろうか?

われわれが知ろうとしているのは“実体的自己”についてである。実体というのは、他に縁(よ)ることなくそれ自体としていつまでも変わることなく存在するもののことである。実体的自己のアイデンティティは次のように定義される。

① 私は他ならぬ私である(自己の独自性)

② 生まれて死ぬまで私は私である(自己の一貫性)

③ いつどこで何をしても私は私である(自己の斉一性)

④ この私を重要な他者が認めている(自己の社会的承認)

この自己の実体視は、われわれの認識が基本的に言語(ロゴス)によって営まれることに起因している。幻に過ぎないものに実体を措定することは、「現象と本質」を分別する二元論的世界観に結びついている。釈迦の教えの根本は、言うまでもなく、縁起説である。自己を含めてこの世のあらゆる存在は、縁起なるがゆえに無常・無我である。本来、無常・無我である実体なきものをあたかも実体であるかのように錯覚してその幻に執着している。

我執である。我執を離れるということは、一切のものごとのあり方が「非有非無(空)にして、またこれ有(我)なり」という真理に気づくことである。「自己は、本来、有るのでもなく無いのでもないが、現象としては確かに有る」ということである。この真理に自覚的に気づくことを「サティ」という。

本来、われわれが知るべき自己は、今この一瞬に存在する実存的自己、すなわち“縁起的自己”である。現に今ここにこうして“私”が縁起している。と同時に縁次第で別様にも縁起しうる。「縁起している」のは現実態であり、「縁起しうる」のは可能態である。「現に今“私”が縁起している」ということは、現実には「別様に縁起しえていない」ということである。別様の縁が働いていない、別様の可能性がゼロということである。これはとても重いただならぬことである。しかし、次の今この一瞬には別様の自己が縁起する。自己は次々に変化をくり返しながら別様に縁起しつづける。この縁起的自己には実体がない。これが現実の真理である。その本質は人知を超えていて捉えることができない。この真理を知ることが、「知らないことを知る」ということである。

あるとき、手足を組み背筋をすっと伸ばして静かに坐っていると、ふと「あっ、今俺胎児か」と感じたことがあった。自分が母胎に包まれて羊水に浮かんでいる胎児のような錯覚に陥ったのである。それと同時に、忽然として「自己未生(じこみしょう)以前(いぜん)の自己」という言葉が閃いた。おそらく、「父母未生(ぶもみしょう)以前(いぜん)の本来の面目」という禅語からの連想であろう。

「父母未生以前」とは、父母が生まれる以前のことであるが、それは地球上に生命が誕生して以来、あるいはもっと壮大にビッグバンによって宇宙が誕生して以来の「大生命の流れ」と解釈されている。「本来の面目」とは、相対・差別の分別を越えた絶対無差別の真の自己のことである。「両親が生まれる前の本当のお前は何者か」という禅の公案は、道元の「不思量底」と同じで、頭や言葉で理解できるようなものではない。まったく訳のわからない問いを強いることで、さかしらな人間の知恵を徹底的に破壊しようとするのである。

それに比べると、「自己未生以前の自己」はまだ取り付く島がありそうである。現代の胎児に関する比較発生学、新生児の発達心理学、乳幼児精神医学などにおいて、最初期の自己形成過程に関する知見がかなり集積されつつある。たとえば、現代乳幼児精神医学の二大権威であるロバート・エムディとダニエル・スターンの説によれば、乳幼児には自己というものを発達させる潜在能力が生まれながらにして備わっているというし、出生直後にはすでに外界(特に、母親)との接触を通じて自己の形成が始まっていると推測されている。

「自己既生以後の自己」を現実態とするなら、「自己未生以前の自己」は可能態である。そこから現実の自己が縁起するのである。自己を可能性の地平から眺めることは極めて重要なことである。おそらく、自己生成の可能態である「自己未生以前の自己」は、胎生期後期の胎児にはすでに備わっているのであろう。その「自己未生以前の自己」が出生以後生成分化して「自己既生以後の自己」として現実化することを「自己実現」と呼ぶならば、「自己既生以後の自己」に潜在的に内在化されている「自己未生以前の自己」が顕現することは「自己超越」と呼ばれることになろう。禅の行法は、自己超越に覚触する実践である。

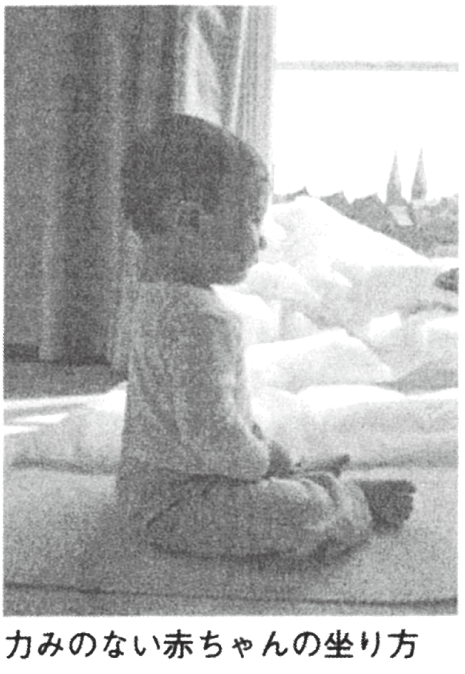

よく知られた古歌に、「幼子(おさなご)の次第次第に知恵づきて、仏に遠くなるぞ悲しき」というのがある。私たちは生まれたときにはみんな、仏のように自他未分の無邪気で、純粋無垢な心をもっていたはずである。その幼子がいろいろ経験していくうちに自他分別の知恵がついて、だんだん仏の心を失っていくのが悲しいと詠っている。仏とは、本書の文脈では「自己未生以前の自己」のことである。藤田一照の写真は、仏そのものである純粋無垢な赤ちゃんの坐の姿を見事に映し出している。自他の分別思考が身について自己が既生化されると、「自己未生以前の自己」は意識の彼方へ遠ざかってしまう。その結果、可能態として存在する「自己未生以前の自己」を知ることは不可能になる。

私は、『普勧坐禅儀』でいう「本来の面目が現前する」ことを、「自己未生以前の自己」に気づいていないことに気づくことである、と理解している。「無知の自覚」、これこそが禅マインドフル・サポートの目指すところである。

図6 赤ちゃんの坐の姿

(藤田一照・伊藤比呂美、115 頁より)

最後にまとめると、禅マインドフル・サポートは、今この一瞬の自己の行為に気づき、自己を知るためのスキルである。自己を知るということは、自己を知らないということを知ることである。自己を知らないということを知れば、おのずから謙虚になる。謙虚になれば、差別や虐待はできない。自分にも他人にも安らぎと慈しみを施すことができる。禅マインドフル・サポートは自利利他行である。